马铃薯晚疫病介绍与防治

马铃薯是世界第四大粮食作物,中国马铃薯种植面积与总产量均居世界第一位,但单产水平较低且远低于世界平均水平。马铃薯晚疫病具有暴发性和毁灭性,是马铃薯生产过程中最具威胁的真菌性病害之一,在我国马铃薯主产区几乎常年发生。据统计,马铃薯晚疫病一般可导致马铃薯减产20%~80%,甚至引起绝收,严重制约了我国马铃薯产业的发展。国外研究统计,晚疫病可造成每公顷种植面积 6 t 的损失。由于晚疫病造成的经济损失巨大,因此做好马铃薯晚疫病的防控,对马铃薯的安全生产、促进马铃薯产业的发展具有重要意义。

一、病原菌(致病疫霉)

马铃薯晚疫病的致病菌为致病疫霉,属卵菌门(Oomycota)鞭毛菌亚门卵菌纲(Oomycetes)疫霉属(Phytophthora),起源于墨西哥中部,为异宗配合卵菌存在A1、A2和自育型三种交配型。

致病疫霉的孢囊梗顶端形成并附着孢子囊产生游动孢子、卵孢子进行有性繁殖、菌丝用来侵染叶片,这些共同工作使致病疫霉有效侵染马铃薯。其中致病菌由密集的孢子囊柄组成,携带着柠檬形状的孢子囊,具有超强杀伤力,给马铃薯生产带来毁灭性危害,致病疫霉由此成为了重点研究对象。

二、危害特点和识别

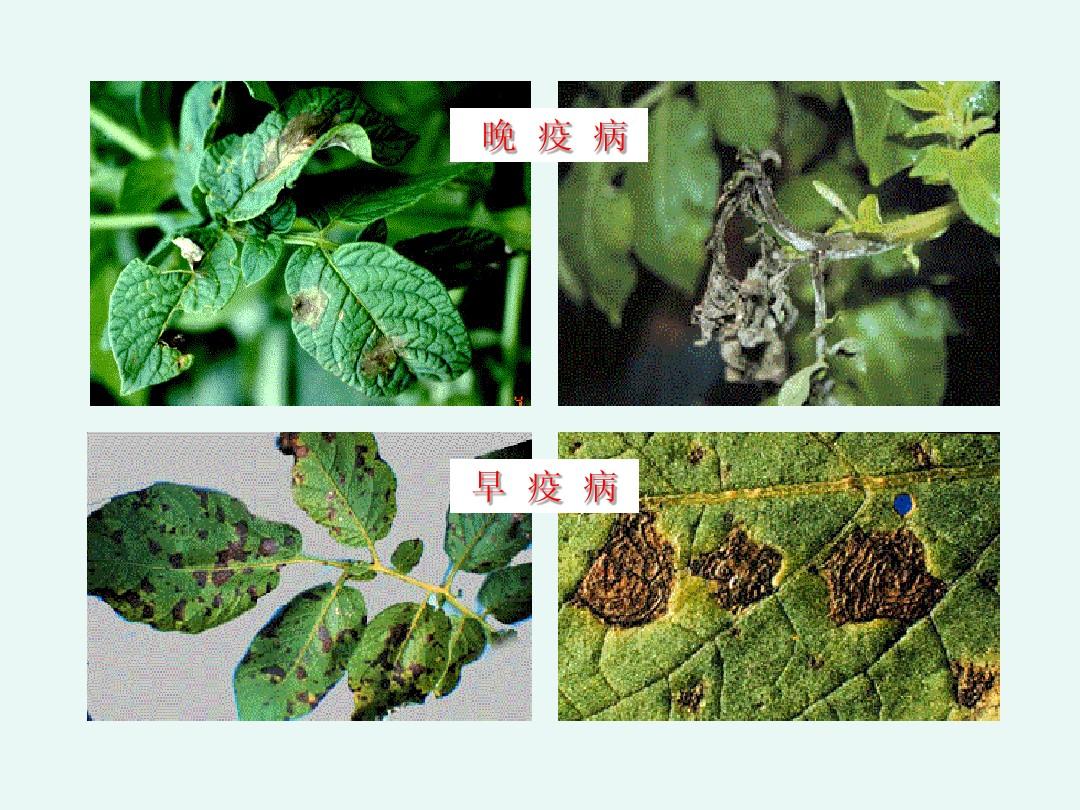

马铃薯晚疫病主要危害马铃薯叶片、叶柄、地上茎和地下块茎。主要发生在马铃薯开花前后,有些晚疫病严重的地区甚至全生育期都有可能发病。在田间识别晚疫病,主要看叶片。发病初期,叶尖或叶缘出现暗绿色水渍状斑点,天气潮湿时,病斑迅速扩大,边缘生出一圈白色稀疏的霉状物,叶背尤为明显。严重时病斑扩展到主脉和叶柄,致使叶片萎蔫下垂,最后整个植株变为焦黑,呈湿腐状。茎部受害,初呈稍凹陷的条斑,气候潮湿时,表面也产生白霉。

薯块受害时形成淡褐色或灰紫色不规则病斑,稍微下陷。病斑下的薯肉呈深度不同的褐色坏死。病薯很容易发生并发症,往往被其它病菌侵染而软腐。薯块在田间、仓库发病,也可以在田间被侵染而入库后大批腐烂。

三、传播途径和循环侵染

马铃薯晚疫病是一种流行性病害,感病种薯是主要的初侵染源。病菌以菌丝在贮藏块茎和废弃块茎内越冬,如果种植感病的种薯,多数种薯失去发芽能力或在出芽前腐烂。病薯作为种薯播种后,多数直接腐烂在土壤中,少数可发芽并长成病苗,成为中心病株。当气候条件适宜时,中心病株上形成孢子囊,随着空气和雨水扩散,通过叶片的气孔和伤口侵染周围植株。孢子囊落入土壤,则可以借水流在地下扩散,侵染其他薯块。病原菌通过有性生殖产生卵孢子,卵孢子有坚硬的细胞壁,可以在土壤中蛰伏几个月甚至数年。待环境条件适宜时,卵孢子萌发,直接侵染薯块。此外,农事操作等人为活动也可以导致病原菌在田间的传播。在环境条件适宜时,马铃薯晚疫病不到一周就可以完成一次侵染过程,同一生长季里再侵染可多次发生,因此晚疫病非常容易流行成灾。

四、发病因素

1、品种抗病性的因素

在大田生产中,晚疫病发生程度的轻重和抗性是基础。因此播种时要选择适宜抗病品种,比如庄薯3号、陇薯5号、陇薯7号、天薯11号等中晚熟品种。

2、温度、湿度的因素

晚疫病发生要求高湿、凉爽的气候环境。一般情况下如果田间冷凉且湿度过大,尤其是温度在12~22℃,田间湿度达到70% 以上时,马铃薯晚疫病菌极易发生蔓延。病菌孢囊梗形成要求空气相对湿度不低于85%,湿度90%以上,适温时多直接萌发,萌发及侵染均需要水滴,因此,雨水或湿度是影响其流行的关键因素。

在降水正常、温度正常的年份,晚疫病轻度偏重发生;在降水偏多(年降水量在750~800 mm)、温度偏高的年份,晚疫病中度至中度偏重发生。

3、密度、栽培方式的因素

播种密度在3000~3500株/ 667m2,正常年份显病早后期发病重。播种密度在2 000~2 500 株/ 667 m2,温湿度正常年份,生长期发病相对较轻。平地散播种植比双籽双垄播种发病程度较重。同时施用氮肥过多的田块容易发病,科学增施磷钾肥,可降低病害发生的程度。

4、种植户对本病的不重视

种植户同一品种连年种植,不及时更换,甚至有个别农户采用自留种、带菌种,这无疑增加了马铃薯晚疫病发生的几率。种植户的栽培管理不科学也是发生晚疫病的原因,管理上松散粗放,对晚疫病缺乏足够的重视,常常不能早发现早治疗,因此造成病害大发生。更有甚者不能及时发现病株并进行拔出,导致病菌随雨水大量繁殖扩散。

五、防治措施

1、农业措施

(1)选用抗病品种

选用抗病品种是防病的关键措施,应选抗病或高抗晚疫病的品种进行播种,能有效减轻病害发生。

(2)实行薯块消毒

切刀消毒 用刀切块茎时,必须准备两把刀,两把刀要用75%酒精或0.1%高锰酸钾溶液浸泡10 mi n,交替使用。

薯块处理 用80%多菌灵可湿性粉剂50g+70%甲基硫菌灵可湿性粉剂50g,加少量细土混合搅拌均匀后,拌50kg切后的薯块,对晚疫病、茎基腐病都有良好的防治。

(3)种植密度要适宜 播种时,根据品种特性、生育期、抗病性,合理选择种植密度。抗病性较强的品种,栽植密度3 500株/ 667m2左右;抗病性弱的品种,栽植密度2 500 株/ 667 m2左右,这样可以改变植株间的通风透光环境,减小田块内的湿度、温度,降低病害发生。

(4)合理倒茬轮作 播种马铃薯的田块,第2 年不能重播马铃薯,而要选择其他茬口的田块,如播种小麦茬、玉米茬、油菜茬。同时还要防止大面积连片种植,以防病害扩散蔓延。

(5)加强田间管理

在马铃薯生长的不同生育时期,要及时进行田间管理。在苗期要及时拔草、松土,改善土壤通透性;在分棵期要及时培土、施追肥;在开花、薯块膨大期要及时摘心、打杈,生长过快的植株或旺长的植株要及时用土压蔓,减少营养生长,加快生殖生长,促进块茎迅速膨大。生产中均衡施肥,不偏施氮肥,增施磷钾肥和微肥,增强植株抗病性,减轻病害发生。

2、生物防治

生物防治绿色无污染,不会产生环境污染,而且不会产生抗药性,是替代化学药剂防治马铃薯晚疫病的重要途径。当前对马铃薯晚疫病的生物防治主要有两种途径:生防细菌和植物源农药。

生防细菌

研究表明枯草芽孢杆菌、嗜线虫杆菌对马铃薯晚疫病具有较好防治效果。木霉菌株HNA14、HNA12及黑附球菌XF1菌株的代谢物,能够显著地抑制马铃薯晚疫病菌的生长,明显降低病害发生率。李继平等研究发现生防菌剂寡雄腐霉可湿性粉剂对马铃薯晚疫病的防治效果可以达到73.76%。

植物源农药

陈亚兰、饶孝武等通过大田试验研究表明丁子香酚对马铃薯晚疫病的平均防治效果与化学杀菌剂抑块净、克露、银法利等相当,但成本明显偏低,而且未发现其对马铃薯生长发育及商品性有不良影响,安全性较高。

3、化学农药防治

平均气温达到15 ℃左右,有2~3天阴雨天等高湿条件,及时抢晴喷施预防药剂,预防病害。用亚磷酸-氢氧化钠盐500倍液喷施作物对马铃薯晚疫病有较好预防作用,也可用72.2%霜霉威悬浮剂、70%乙膦·锰锌湿性粉剂、75%百菌清湿性粉剂等药剂预防。

在病害初发生时,可选用70%甲基托布津可湿性粉剂700倍液、62%乙磷铝锰锌可湿性粉剂500倍液、50%甲霜铝铜可湿性粉剂700~800 倍液、40%氟硅唑2000~2500倍液或25%戊唑醚菌酯2000~2500倍液或烯酰·唑嘧菌40-60ml/亩进行防治,连续喷施3次,间隔7~10 d喷1次。

马铃薯晚疫病的防治是一项系统的农业工程,片面地强调某种防治措施是不足取的,我们应坚持“预防为主,综合防治”的原则,采取调整种植结构,合理布局抗病品种的源头区治理措施,再利用预警预报指导化学防治、生物防治的综合防治方法。

参考文献

1、陈永琼 马铃薯晚疫病发病机理及防治措施[J]. 南方农业, 2018, 012(011): 39-40.

2、徐进, 朱杰华, 杨艳丽等.中国马铃薯病虫害发生情况与农药使用现状[J].中国农业科学, 2019, (16): 2800-2808.

3、刘云美,柴体真,张国京 马铃薯晚疫病的发生与防治[J] 云南农业 2021.08 55-56

4、孟德斌.黑龙江省高纬寒地马铃薯晚疫病的发生与防治[J]. 农民致富之友,2018(5):140.

5、刘冠求,崔亮,万博等,马铃薯晚疫病的流行规律与防控措施[J] 园艺与种苗 2021,41(04):89-90.

6、张小燕,马玉林,孙全花 马铃薯晚疫病综合防治技术研究 甘肃科技纵横 2021 50(07) 17-20.

7、闵凡祥,郭梅,高云飞,等.5种药剂对马铃薯晚疫病的防治效果分析[J].中国马铃薯,2012,26(1):36-39.

8.吕文河,敖翔,吕典秋,等.2013~2015年黑龙江省马铃薯晚疫病菌群体结构研究[J]. 东北农业大学学报,2018,49(1):19-26.

9.Nowicki, Marcin. Potato and Tomato Late Blight Caused by Phytophthora infestans: An Overview of Pathology and Resistance Breeding[J]. Plant Disease, 2012, 96(1): 4-17.

10.KHAVKIN EE. Potato late blight as a model of pathogen-host plant coevolution[J]. Russian Journal of Plant Physiology,2015,62(3):408-419.

11.Drenth A,Janssen E M,Govers F. Formation and survivalof oospores of Phytophthora infestans under natural condi⁃tions[J].Plant Pathology,2010,44(1):86-94.

15.Jansky S H,Jin L P,Xie K Y,et al.Potato production and breeding in China[J].Potato Research,2009,52(1):57-65.